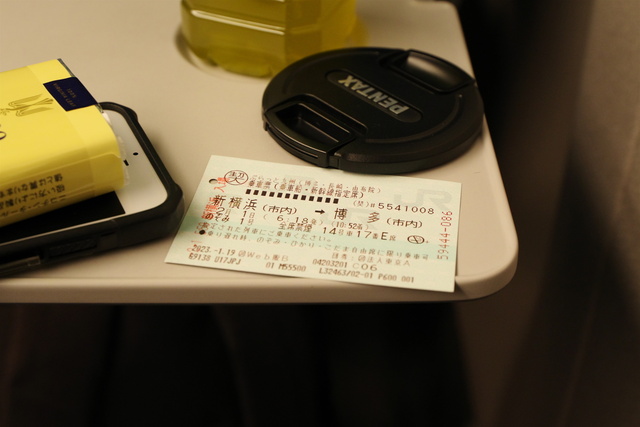

使ってるカメラ・レンズメーカー(PENTAX、パナ、OMDS、シグマ)の事の話しかありませんけども。

何となくですが…ミラーレスってアレです。

ファームのアップデート多し的な。

特にレンズのファームですね。たまーに見に行かないと何時の間にってなります。

今夜はLUMIX S5とキットだった20-60mm、MFTのパナライカ15mmF1.7と25mmF1.4Ⅱのファームアップをしました。

パナは後継機のS5Ⅱに期待ですね。近くのヨドバシの店頭デモ機も弄りましたが、やっぱりイイ感じ。S5自体を買ったのが販売開始から5ヶ月くらいで買ったし動画は撮ってないので、Ⅱの方は暫く様子見ですが…その内ポチるかもですね。

MFTのレンズの方はボディがE-M5Ⅱしか無いのでOM Workspace経由という面倒いやり方で(^_^;)

OMDSの方は、90mmF3.5マクロが発表されましたが…コレジャナイですね。

個人的には小型システムを求めてE-M5Ⅱを選んだので、ああいうのは要らないんですよ。

E-M5Ⅲはちと期待が大きすぎたけど、うーん価格が熟れて来たら買うかも。

レンズも12-45mmF4使ってたけど、MFTでF4通しってやっぱり微妙なんですよね。昼間しか使えない(^_^;)

結局パナライカの15mm、25mm、オリの60mmマクロで完結してしまうという。

シグマのレンズもファームのチェックしたけど、最近買った16mmDCDNは新ファームになってて結局ファームアップは無し。動画に使いたいのに機会が無い(´・∀・`)

S5Ⅱをポチったなら、シグマの望遠ズーム(多分に100-400mm)欲しいかな…。

さて、カメラは黒字だったというRICOHのPENTAXの方はというと…まだまだ冬って感じの日本列島ですが、そろそろ「春」のカスタムイメージは…??

もう梅咲き出してるよ??

J limitedのデュラテクトコートを施したマウント金具への交換サービスなんてのも始まりましたが…えっ、100個分だけ?

フイルムカメラといい、寄り道しまくってる感じがしますが個人的にはK-1Ⅱ後継さえ出してくれればなっていうスタンスに変わりないですね。

ただ、HD化したFA Limitedや100mmマクロの買いたい気が萎んでるんですよね。

吐き出す画は良いだけに、ホント悩ましきリコペンであります。